Vorbemerkung

1983, sechs Jahre vor dem Fall der Mauer, befuhren der Fotograf Harald Reiterer und ich im Auftrag der damaligen Illustrierten BUNTE die deutsch-deutsche Grenze, von Hof nach Travemünde und zurück, jeweils 1.393 Kilometer. An dieser unmenschlichen Grenze lauerte für freiheitsliebende Menschen der Tod – durch DDR-Grenzsoldaten, Minenfelder und Selbstschussanlagen. Am 9. November 1989 passierte dann, was uns sechs Jahre vorher noch als undenkbar erschien: die Mauer fiel. Doch die Grenze bestand ja nicht nur aus der Mauer in Berlin – diese Grenze zog sich durch ganz Deutschland, sie zerriss Familien und zerstörte Leben. Hier der Reportagetext, wie er 1983 in BUNTE abgedruckt wurde.

Fred König

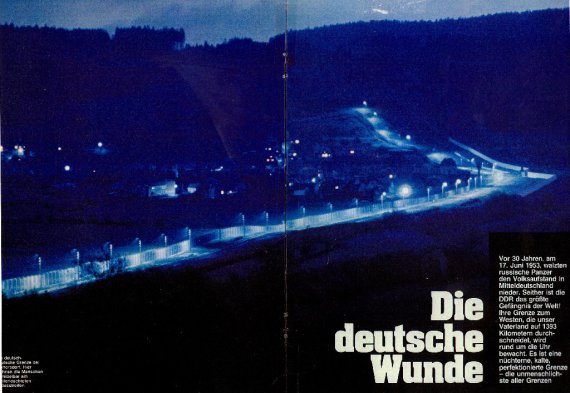

Die deutsche Wunde

Vor 30 Jahren, am 17. Juni 1953, walzten russische Panzer den Volksaufstand in Mitteldeutschland nieder. Seither ist die DDR das größte Gefängnis der Welt! Ihre Grenze zum Westen, die unser Vaterland auf 1393 Kilometer durchschneidet, wird rund um die Uhr bewacht. Es ist eine nüchterne, kalte, perfektionierte Grenze – die unmenschlichste aller Grenzen.

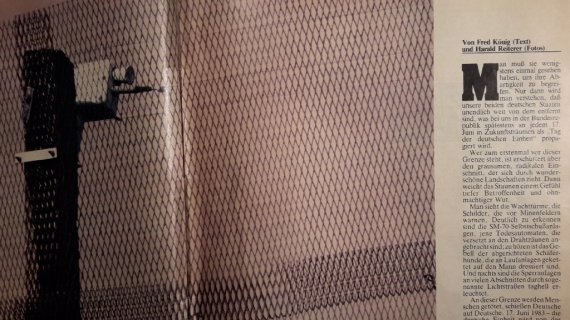

Man muss sie wenigstens einmal gesehen haben, um ihre Abartigkeit zu begreifen. Nur dann wird man verstehen, dass unsere beiden deutschen Staaten unendlich weit von dem entfernt sind, was bei uns in der Bundesrepublik spätestens an jedem 17. Juni in Zukunftsträumen als „Tag der deutschen Einheit“ propagiert wird.

Wer zum ersten mal vor dieser Grenze steht, ist erschüttert über den grausamen, radikalen Einschnitt, der sich durch wunderschöne Landschaften zieht. Dann weicht das Staunen einem Gefühl tiefer Betroffenheit und ohnmächtiger Wut.

Man sieht die Wachttürme, die Schilder, die vor Minenfeldern warnen. Deutlich zu erkennen sind die SM-70-Selbstschussanlagen, jene Todesautomaten, die versetzt an den Drahtzäunen angebracht sind; zu hören ist das Gebell der abgerichteten Schäferhunde, die – an Laufanlagen gekettet – auf den Mann dressiert sind. Und nachts sind die Sperranlagen an vielen Abschnitten durch sogenannte Lichtstraßen taghell erleuchtet.

An dieser Grenze werden Menschen getötet, schießen Deutsche auf Deutsche. 17. Juni 1983 – die deutsche Einheit wird von der DDR mit Füßen getreten.

Drüben, im anderen Teil Deutschlands, ist ein ganzer Industriezweig damit beschäftigt, immer mehr und immer perfektere Tötungsmaschinen und Sicherungssysteme zu entwickeln, die diese wenigen Meter zwischen Knechtschaft und Freiheit immer undurchdringlicher und unmenschlicher werden lassen.

Spätestens beim Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 wurde den Machthabern der damaligen „Sowjetzone“ klar, dass sie ihren Arbeiter- und Bauernstaat in einen Zwinger verwandeln mussten, wollten sie nicht eines Tages nur noch eine kleine Clique von moskauhörigen Bonzen und Funktionären regieren.

In Bitterfeld nahe Leipzig gab es damals während des blutigen und von russischen Panzern niederwalzten Aufstandes ein überbetriebliches, zentrales Streikkomitee, das an die Scharfmacher in Pankow ein Telegramm mit seinen Forderungen schickte. Unter den neun Punkten stand zu lesen: „Wir Werktätigen des Kreises Bitterfeld fordern von Ihnen … die Zulassung sämtlicher großen demokratischen Parteien Westdeutschlands … die sofortige Abschaffung der Zonengrenze und Zurückziehung der Volkspolizei.“

Die DDR-Regierung unter Otto Grotewohl reagierte zynisch und eiskalt. Sie verhängte den Ausnahmezustand, später Todesurteile und lange Freiheitsstrafen für jene, die doch nichts anderes gewollt hatten als ein bißchen mehr Freiheit. Und die DDR reagierte mit dem weiteren Ausbau jener Grenzen, die den Blick durch den „Eisernen Vorhang“ in den Westen eines Tages ganz versperren sollte.

Aber den Mut, aus dem größten Gefängnis der Welt auszubrechen, hatten und haben immer noch viele.

Seit 1953 starben an der Demarkationslinie von Hof bis Travemünde 114 Menschen bei dem Versuch, die Sperranlagen zu überwinden. Das Berliner Polizeipräsidium registrierte seit dem Mauerbau vom 13. August 1961 weitere 72 Tote. Auch das gehört am 17. Juni in das Buch trauriger deutscher Geschichte.

Der Drang nach Freiheit und Demokratie ist so leidenschaftlich, dass die eingepferchten Menschen in der DDR immer wieder neue, ausgefallene Methoden ersinnen, um doch noch einen Weg durch Minengürtel und über Betonmauern zu uns zu finden.

Erst kürzlich gelang zwei jungen Männern aus Ostberlin die Flucht in den Westen. Mit einem Pfeil schossen sie eine Angelschnur hinüber zu einem Westberliner Haus in der Bouchestraße 68. Ein Helfer im Westen zog dann mit dieser Angelschnur ein sechs Milimeter dickes Drahtseil zu sich herüber. Daran hangelten sich die beiden Flüchtlinge über die Mauer.

Der Archipel Gulag fängt mitten in Deutschland an

Im Artikel 1 des Grundlagenvertrages vom 21. Dezember 1972 heißt es: „Die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik entwickeln normale gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung.“

Zwischen diesen „gutnachbarlichen Beziehungen“ steht allerdings die Dienstvorschrift 30/10 der sowjetzonalen Grenztruppen – der Schießbefehl.

Paragraph 210, Absatz 2a, dieser Anweisung bestimmt: „Von der Schusswaffe darf Gebrauch gemacht werden bei … Verbrechen gegen die Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik, den Frieden, die Menschlichkeit und die Menschenrechte … zur Verhinderung der Flucht … und bei Personen, die eindeutig versuchen, die Staatsgrenze zu durchbrechen.“

Wer an dieser Grenze steht, sieht sich weit entfernt von jener Menschlichkeit, die die DDR so falsch beschwört. Was hier durch Wachttürme, Minenfelder, Selbstschussanlagen und Stacheldraht dokumentiert wird, ist eine Art von Menschlichkeit, die von Pankow und Warschau, von Prag und Moskau verhöhnt, verlacht und vergewaltigt wird.

An diesen 1393 Kilometern deutsch-deutscher Grenze wird bewusst: Der „Archipel Gulag“ des Alexander Solschenizyn fängt schon in Deutschland an, dem Land, dass sich einmal seiner Dichter und Denker rühmen durfte.

Szenen eines deutschen Grenzalltags – das bayerische Dorf Mödlareuth bei Hof. „Little Berlin“ nennen es die amerikanischen Truppen, deren Aufgabe an der Demarkationslinie die militärische Grenzsicherung ist. Mitten durch den Ort wurde eine drei Meter hohe Betonmauer gebaut.

Bis 1952 gab es hier – wie fast überall an der „Großen Barriere“ – den sogenannten kleinen Grenzverkehr. Bauern des bayerischen Ortsteils konnten ihre Felder auf DDR-Gebiet bestellen, einige Dorfbewohner arbeiteten in nahegelegenen Fabriken und Firmen des „Arbeiter-und-Bauern-Staats“.

Doch nach dem Aufstand vom 17. Juni wurde dann die Grenze geschlossen. Zug um Zug bauten die Kommunisten ihre Sperranlagen aus, errichteten schließlich im April 1966 eine Betonmauer.

In Mödlareuht (West) wohnt der Bauer Franz Schuster (Name geändert). „Ich habe drüben einen Bruder“, erzählt er. „Wir sehen uns täglich, aber miteinander sprechen können wir nur alle paar Monate.“

Die Bewohner der grenznahen Gebiete dürfen an dreißig Tagen im Jahr nur über die offiziellen Grenzübergänge in die DDR einreisen. Die Luftlinie zwischen den Häusern der beiden Brüder beträgt knapp 60 Meter; will Franz Schuster seinen Bruder besuchen, dauert die Fahrt in den anderen Ortsteil über drei Stunden, scharfe Grenzkontrollen eingerechnet. Oft genug wird ihm aber auch die Einreisegenehmigung durch die DDR-Grenzer grundlos verweigert.

Hauptkommissar Klaus Papenfuß vom Schutzkommando Süd des Bundesgrenzschutzes beschreibt, wie den Leuten zumute sein muss, die Tag für Tag den Westen und das Leben in Freiheit sehen – ein Paradies, das für sie dennoch unerreichbar ist. „Auseinandergerissene Familien, die sich praktisch gegenüber wohnen, können sich höchstens verstohlen zuwinken. Und sich per Zeichensprache verständigen. Wer auffällt und nicht als absolut linientreu und zuverlässig gilt, wird rigoros umgesiedelt ins Hinterland der DDR.“

In die Verbannung, weg vom Fenster zum Westen – auch das ist der 17. Juni 1983. Eine geschlossene sozialistische Gesellschaft. Eine Einheit?

Wer nur festgenommen wird, hat Glück gehabt

Nördlich von Mödlareuth liegt Tettau. Dort steht, gegenüber eines rund um die Uhr von schwerbewaffneten Soldaten besetzten Wachtturms, ein schwarzes Holzkreuz mit der Inschrift: „Gegenüber dieser Stelle wurde am 21.5.1974 der NVA-Soldat Harry beim Verlegen von Minen tödlich verletzt. Er starb einen sinnlosen Tod. Errichtet von den Beamten des Zollkommissariats Ludwigsvorstadt.“

Es stehen viele Kreuze an dieser Grenze. Ein anderes in der Nähe von Zichorie: „An dieser Grenze wurde am 21.10.1961 der Dortmunder Journalist Kurt Liechtenstein erschossen, weil er als Deutscher mit Deutschen drüben sprechen wollte.“

Geschossen wird lauf Befehl grundsätzlich auf alle Personen, die das „Hoheitsgebiet der DDR“ verletzen. Nicht nur auf Flüchtlinge.

Das Hoheitsgebiet der DDR beginnt nicht erst – wie viele Grenztouristen irrtümlich glauben – an Mauer oder an Stacheldraht. Schon das vorgelagerte Niemandsland gehört bereits zur DDR. Die eigentliche Grenze ist durch mannshohe, in den Boden gerammte Plastikstangen gekennzeichnet.

Wer das Land zwischen zwei dieser Stangen auch nur versehentlich übertritt, läuft Gefahr, unverzüglich von DDR-Grenzern festgenommen und abgeführt zu werden. Es folgen peinliche Verhöre und meist auch Geldstrafen, die in Westwährung zu zahlen sind. Erst dann wird der „Grenzverletzer“ wieder in die Bundesrepublik entlassen.

„Grenzaufklärer“ rekrutieren sich aus einem Elitekader. Das sind Genossen, auf die sich Honeckers Staat 200prozentig verlassen kann.

Da stehen sie dann, meist zu zweit, zu dritt, und starren Westbürgern aus fünf Metern Entfernung mit ihren starken Ferngläsern ins Gesicht.

Ein paar Schritte nur würden genügen, und sie wären bei uns. Aber da passt einer auf den anderen auf. Manchmal kann man ihnen in die Augen sehen. Und darin spiegelt sich Verachtung – aber auch Verlegenheit. Sehnsucht. Und Hoffnungslosigkeit.

Bei Harrys Kreuz in Tettau treffen sich regelmäßig Jugendliche aus der Umgebung. Charly ist 18 und erzählt: „Wir bekamen schon mal Kontakt zu Aufklärern. Wir hatten Kassetten dabei und fragten, welche Musik sie hören wollten. Dann spielten wir ihnen Pink Floyd vor. Und so ein blonder Strubbelhaariger stellt tatsächlich die Knarre auf den Boden und schnippte mit den Fingern.“

Manchmal kommt es sogar vor, dass ein Grenzaufklärer mit den Augen zwinkert und lächelt; beim Wehrpflichtigen, der ein Maßband aus dem Fenster hält und so die restlichen Tage seiner Dienstzeit signalisiert; beim Grenzposten am Transitübergang, der einem den Paß zurückgibt und im breitesten Berliner Dialekt sagt: „So, aus München sind Se, wa. Grießen Se scheen, ich habe een Onkel da zu wohnen.“

Doch spätestens beim „Genossen Funktionär“ endet der letzte Hauch von Menschlichkeit. Wer sich erst einmal hochgedient hat in der Hierarchie des Arbeiter-und-Bauern-Staats, ist ein „Hundertprozentiger“. Egal, auf welchem Posten er sitzt.

August Stelzner aus Dürrenried weiß davon zu erzählen. Als im letzten Jahr seine Schwester starb, bekam er von drüben keine Erlaubnis, der Toten die letzte Ehre zu erweisen. Seine Schwester wohnt in Käslitz, nur etwa zwei Kilometer von Dürrenried entfernt. Am Tag der Beerdigung stand der 79-Jährige mit einem Fernglas auf einem Hügel und beobachtete den Trauerzug. Auch das gehört zu den Gedanken, die uns über den 17. Juni hinaus bewegen.

Die Grenze ist eine Wunde, die niemals vernarbt

In Zorge im Harz wohnt der 48-jährige Kfz-Meister Manfred Schwarz. Zusammen mit seiner Frau Regina hat er vor zwei Jahren ein Haus an der Zonengrenze gekauft. Die Demarkationslinie verläuft unmittelbar an seinem Garten. Im letzten Jahr stahlen die Grenzaufklärer Äpfel von einem Baum, dessen Äste ins DDR-Gebiet ragten. In diesem Jahr hat Manfred Schwarz die Äste mit einer dicken Schnur zurückgebunden.

Wenige Meter von seinem Haus entfernt steht ein Schild: „Achtung. Minen. Lebensgefahr!“ Dahinter der Zaun mit den Selbstschussanlagen. „Oft detonieren die Dinger“, sagt Schwarz, „wenn ein Tier den Zaun berührt. Dann fallen wir fast aus dem Bett.“

Diese Grenze macht unendlich traurig. Sie ist die Wunde, die kein Arzt heilen kann. Eine Wunde, die nicht vernarbt.

Und es scheint fast, als hätte Marcel Proust die folgenden Zeilen für die geschrieben, die hinter Grenzen wie dieser leben müssen: „Sie haben unser Herz verwüstet, das noch jetzt mit formlosen Trümmern bedeckt ist, sie haben die Stämme entwurzelt und die feinsten Triebe zerstört wie ein wütender Wirbelwind, aber er hat doch einige gute Samenkörner ausgestreut für eine künftig ungewisse Ernte. Sie haben all unser kleines Glück zertreten, worunter unser großer Jammer verborgen lag, sie haben aus unserem Herzen einen nackten, melancholischen Gefängnishof gemacht, aber sie haben uns endlich die Möglichkeit gegeben, es ruhig zu betrachten und unser Urteil zu fällen.“

So endgültig diese Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten auch ist – ein winziges Stück Hoffnung auf Einheit in Frieden und Freiheit lassen sich die Deutschen hier und die Deutschen drüben nicht nehmen. Solange wir noch immer die gleiche Sprache sprechen, gibt es Wege zur Verständigung. Man muss diese Wege nur gehen.